अक्सर छत्तीसगढ़ राज्य को हम नक्सलवाद से प्रभावित और अशांत प्रदेश के रूप में पहचानते हैं। परन्तु यह छत्तीसगढ़ का वास्तविक रूप नहीं है। नक्सलवाद के अलावा भी अनेक बातें इस प्रदेश में हैं, जो छत्तीसगढ़ को अत्यंत सम्पन्न बनाती हैं। प्राचीनकाल के अनेक अवशेष हमें इस राज्य में मिलते हैं। यह प्रदेश दुर्गम होने के कारण मुस्लिम आक्रमण के समय भी इस प्रांत में अन्य प्रान्तों के मुकाबले विध्वंस कम हो पाया। इसीलिए कई महत्त्वपूर्ण स्थान बचे रह सके।

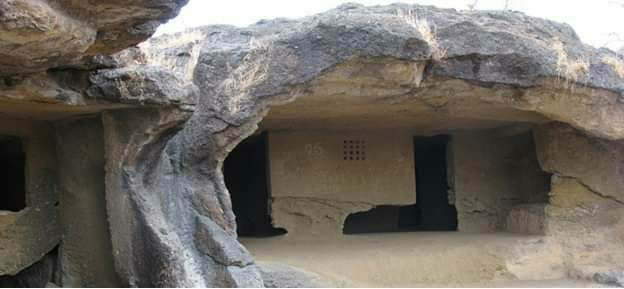

‘सीता बेंगारा गुफा’

ऐसे ही स्थानों में से एक है - ‘सीता बेंगारा गुफा’। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से २८० किमी दूर स्थित सरगुजा जिले के रामगढ़ नामक गाँव के पास यह गुफा है। यह एक पर्वतीय इलाका है। रामगढ़ तक जाने का रास्ता बिलासपुर-अंबिकापुर मार्ग पर होने के कारण अच्छी स्थिति में है। आप सोच रहे होंगे कि इस गुफा का विशेष उल्लेख किए जाने लायक इस गुफा में है क्या?

यह गुफा सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप का (अथवा संभवतः विश्व का) पहला ‘ज्ञात’ नाट्यगृह है। इस गुफा में बने हुए भित्तिचित्रों के आधार पर इस गुफा की आयु ईसा पूर्व दो सौ से तीन सौ वर्ष पहले की मानी जाती है। इस गुफा में तीन कक्ष हैं। इनमें से एक बड़ा है। यह बड़ा कक्ष, लगभग पचास-साठ दर्शकों के बैठने का स्थान एवं रंगमंच का है। ऐसा माना जाता है कि कवि कालिदास ने ‘मेघदूतम’ की रचना यहीं बैठकर की थी।

हमारा दुर्भाग्य है कि सामान्य मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, परन्तु कला के क्षेत्र में मुक्त विचरण करने वाले एवं बात-बात में ग्रीक, रोमन, फ्रेंच एवं ब्रिटिश रंगमंच के उदाहरण देकर स्वयं को होशियार समझने वाले कलाकारों को भी इस गुफा के बारे में जानकारी नहीं है।

|

| सीता बेंगारा गुफा |

इस गुफा का मुख्य कक्ष ४४ फुट लंबा एवं २० फुट चौड़ा है। दीवारें एकदम सीधी हैं, जबकि प्रवेशद्वार गोलाकार है। चारों तरफ से पूरी तरह बन्द इस गुफा में ध्वनि उच्चारण की प्रतिध्वनि को रोकने के लिए दीवारों में कहीं-कहीं छेद किए गए हैं। गुफा का आधा भाग रंगमंच जैसा, जबकि आधा भाग दर्शक दीर्घा जैसा बना हुआ है। यहाँ पर रंगमंच वाला भाग नीचे, जबकि गुफा को अर्धगोलाकार रूप में काटकर उसमें सीढ़ियों का स्वरूप देकर उसे दर्शक दीर्घा बनाया गया है। प्रतिध्वनी रोकने के लिए जो छेद बनाएं गए हैं, उनमे मशाल रखकर आधुनिक ‘स्पॉट लाइट’ जैसा फील दिया जा सकता हैं।

इस गुफा में ब्राम्ही लिपी में लिखा हुआ, पाली भाषा का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख पर जो सन्देश लिखा हुआ है, उसका आशय है –

ह्रदय को दैदीप्यमान करते हैं...

स्वभाव से महान कविगण

वासंती रात्रि में हास्य-विनोद करते हुए

स्वयं में ही खो जाते हैं...

वे चमेली के फूलों की माला का आलिंगन करते हैं...

जोगीमारा गुफा

यह सीता बेंगारा गुफा जिस रामगढ़ गाँव के पास स्थित है, वहां से कुछ ही दूरी पर जोगीमारा गुफा भी है। इस गुफा में ईसा पूर्व तीन सौ वर्ष पहले बनाए गए कुछ रंगीन भित्तिचित्र हैं, जो भिन्न-भिन्न कलाओं की अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। इन चित्रों में एक नृत्यांगना बैठी हुई है, जो गायक एवं नर्तकों की भीड़ से घिरी हुई है। इसके अलावा नाट्यगृह एवं कुछ मनुष्यों के रेखाचित्र भी दिखते हैं। डॉक्टर टी. ब्लॉख नामक जर्मन पुरातत्ववेत्ता के अनुसार यह भित्तिचित्र सम्राट अशोक के कालखंड के हैं।

|

| जोगीमारा गुफा |

भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र

कहने का तात्पर्य यह है कि रामगढ़ क्षेत्र में स्थित सीता बेंगारा एवं जोगीमार यह दोनों गुफाएँ संभवतः तत्कालीन कला के केन्द्र होंगे। सीता बेंगारा गुफा नाट्यगृह के स्वरूप में विकसित हुई गुफा होगी। परन्तु कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते। उनके मतानुसार सीता बेंगारा कला का केन्द्र तो हो सकती है, परन्तु नाट्यगृह नहीं हो सकता... ऐसा क्यों?? क्योंकि भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र नामक ग्रन्थ में ‘नाट्यगृह’ की जो लम्बाई-चौड़ाई वर्णित की है, इस गुफा की रचना उसके अनुसार नहीं है।

परन्तु यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भरत मुनी का कालखंड इसी के आसपास का है। इस कारण, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार इस गुफा की रचना किया जाना संभव नहीं दिखता हैं। और वैसे भी, नीचे रंगमंच और अर्धचन्द्राकार सीढ़ियों वाले दर्शक दीर्घा जैसी रचना तो ग्रीक रंगमंच से मिलती है।

इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से पहले भी नाटक एवं अन्य कलाएं अपने विस्तृत रूप में मौजूद थीं। अर्थात इसीलिए भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में कोई नई व्याख्या नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि पहले से मौजूद कलाओं को व्यवस्थित एवं सुसूत्र पद्धति से हमारे सामने रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि अपने देश में एक उच्च स्तरीय एवं प्रगल्भ नाट्यकला तीन हजार वर्षों से भी अधिक काल से उपलब्ध है।

भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की यही एक बड़ी विशेषता है कि उन्होंने भारत में उपलब्ध नाट्यकला के अस्तित्त्व को व्यवस्थित पद्धति से लिखा और दुनिया ने इसे मान्य भी किया। विश्व में नाट्यकला के बारे में दो ही प्राचीन प्रवाह दिखाई देते हैं। पहला - ग्रीक रंगभूमि और दूसरा - भारत की रंगभूमि। चूँकि ग्रीक पर कोई ख़ास विदेशी आक्रमण नहीं हुए, इसलिए वहाँ की रंगभूमि के प्राचीन अवशेष हमें आज भी देखने को मिल जाते हैं।

ग्रीक के एपिडोरस की रचना सीता बेंगारा

ईसा पूर्व पाँचवीं श ताब्दी में ग्रीक रंगभूमि का उल्लेख मिलता है। उस कालखंड में बनाए गए भव्य नाट्यगृह आज भी अस्तित्त्व में हैं। ग्रीक वास्तुकारों ने पहाड़ों की ढलान का फायदा उठाते हुए सीढ़ियों का निर्माण किया एवं दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की। ‘एपिडोरस’ (Epidaurus) नामक एम्फी थियेटर में ऐसी सीढ़ियों पर छः हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था उन दिनों थी (सन्दर्भ- मराठी विश्वकोश)। ग्रीक और रोमन रंगमंडल में वाद्यवृंद समूह के लिए इन्हीं सीढ़ियों के सबसे निचले हिस्से में बीचों-बीच एक बड़ा वृत्ताकार स्थान होता था। सरगुजा जिले के रामगढ़ में स्थित सीता बेंगारा गुफाओं में भी ऐसी ही रचना दिखाई देती है।

|

| The great theater of Epidaurus, designed by Polykleitos the Younger in the 4th century BC, Sanctuary of Asklepeios at Epidaurus Greece |

ऐसे में प्रश्न उठता है कि ईसा पूर्व ४०० से ५०० वर्ष पहले ग्रीस में निर्माण किए गए नाट्यगृह जैसी ही रचना, केवल अगले १००/२०० वर्षों के भीतर भारत में सुदूर, एक पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र में कैसे निर्माण हुई...?

अर्थात भारतीय रंगमंच की जानकारी के आधार पर ग्रीक लोगों ने अपनी रंगभूमि का निर्माण किया..? अथवा इसके ठीक उलट हुआ...?

भारत की नाट्यकला ग्रीस में

ईसा पूर्व ३३३ वर्ष पहले ग्रीस के मैसेडोनिया के राजा अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई थी। उसके भारत आने से पहले ही भारत एवं ग्रीस के मधुर सम्बन्ध थे, ऐसा अब सिद्ध हो चुका है। मीना प्रभु नामक लेखिका ने समूचे विश्व में प्रवास करके, अपने अनुभवों के आधार पर अनेक पुस्तके लिखी हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में ग्रीक-भारत की मित्रता के बारे में बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। उनके एक पुस्तक का नाम है ‘ग्रीकांजलि’, जो उनके तीन सप्ताह के ग्रीस प्रवास पर आधारित है। इस पुस्तक में वे लिखती हैं कि, वे जिस घर में कुछ दिन अतिथि बनकर वहां रहीं, उस घर के मुखिया ही पुरातत्त्ववेत्ता एवं भारत के बारे में गहरी जानकारी रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मीना प्रभु को बताया कि, ग्रीस ने भारत से काफी कुछ ग्रहण किया है।

|

| डॉ मीना प्रभु कृत पुस्तक ग्रीकांजलि |

अनेक प्राचीन ग्रीक विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान था। इतना ही नहीं, ग्रीक भाषा के अनेक शब्द संस्कृत से ही निकले हैं। मीना प्रभु ने इन शब्दों की एक सूची भी बनाई है। मजे की बात यह है कि, ग्रीक भाषा में ‘शब्द’ का समानार्थी है, ‘अब्द’। यह सुनकर मीना प्रभु को मर्ढेकर जी की एक मराठी कविता स्मरण हुई–

किती पाय लागू तुझ्या

किती आठवू गा तुंते,

किसी शब्द बनवू गां

अब्द अब्द मनी येते...!

संक्षेप में कहें, तो संस्कृत भाषा के समान ही नाट्यकला जैसी अनेक बातें भारत के माध्यम से ही ग्रीस पहुँची हैं, ऐसा सहजता से माना जा सकता है।

यदि इस तुलना को भी थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दें, तब भी हजारों वर्ष पूर्व अपने देश में एक समृद्ध संस्कृति विराजित थी। जिसमें गायन, वादन, नाट्य जैसे कलारूपों का महत्त्व था। नाट्यशास्त्र के बीज ऋग्वेद एवं सामवेद में मिलते हैं, यह हम पिछले लेख में देख ही चुके हैं।

पाणिनी के संस्कृत व्याकरण में नाट्यशास्त्र

ईसा पूर्व ५०० वर्ष पहले पाणिनी ने संस्कृत का व्याकरण लिखा था। उसमें भी नाट्यशास्त्र का उल्लेख है। इसमें शिलाली एवं कृशाश्व नामक दो अभिनेताओं का सूत्रधार के रूप में प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसमें से शिलाली का उल्लेख यजुर्वेदीय ‘शतपथ ब्राह्मण’ एवं सामवेदीय ‘अनुपद सूत्रांत’ में भी मिलता है। इस विषय के विशेषज्ञों ने ज्योतिषीय गणना के अनुसार शतपथ ब्राह्मण को चार हजार वर्ष से भी अधिक पुराना बताया है।

‘अग्निपुराण’ में भी नाट्यकला का उल्लेख

अत्यंत प्राचीन माने जाने वाले ‘अग्निपुराण’ में भी नाटकों के लक्षणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मंगलाचरण, पूर्वरंग जैसे नाटकों की रचनाओं के भागों का इसमें विशेषता से उल्लेख होता है। इन सभी सबूतों-तथ्यों के आधार पर विल्सन नामक पश्चिमी पुरातत्ववेत्ता ने यह मान्य किया है कि "भारतीय नाट्यकला कहीं बाहर से नहीं आई है, वरन यह मूलतः यहीं पर विकसित हुई है।"

एक बात तो निश्चित है कि, भरत मुनी ने 'नाट्यशास्त्र' (डाउनलोड)नामक ग्रन्थ लिखकर भारतीय नाट्यकला को एक सुव्यवस्थित आकार दिया है। संगीत, अभिनय एवं नाटक का परिपूर्ण विवेचन करने वाला यह ग्रन्थ, ईसा पूर्व लगभग ३०० से ४०० वर्ष पहले लिखा गया है। कुछ लोगों के मतानुसार इस ग्रन्थ में ३७ अध्याय थे। परन्तु आज उपलब्ध ग्रन्थ में हमें ३६ अध्याय ही मिलते हैं।

नाटकों में ‘अंक’ का रहस्य

इस ग्रन्थ में भरत मुनी ने जिस गहराई से नाट्यशास्त्र की विवेचना की है, वह पढ़कर अक्षरशः हम चकित हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि आजकल हम अपने नाटकों को उनके समय की लम्बाई के आधार पर दो अंक अथवा तीन अंक नाटक जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। यह ‘अंक’ शब्द इसी अर्थ में भरत मुनी भी उपयोग करते हैं। हालाँकि उन्हें इस शब्द का अर्थ पता नहीं है, क्योंकि भरत मुनि के अनुसार ‘अंक’ शब्द पहले से ही चला आ रहा रूढिबद्ध शब्द है, इसीलिए उन्होंने उसे जस-का-तस उपयोग किया है। इसका अर्थ यही निकलता है कि भरत मुनि से कई वर्षों पहले से ही भारतीय नाट्यशास्त्र भारतीय संस्कृति का हिस्सा था।

नाटक के पात्र, सूत्रधार, नायक, नायिका, सहनायक (जो नायक का साथी हो), खलनायक (धूर्त नागरिक), विदूषक इत्यादि अनेक पात्रों के बारे में भरत मुनि ने विस्तार से अपने ग्रन्थ में लिखा है। नाटक की रचना अथवा उसकी आकृति तैयार करते समय भरत मुनि ने पाँच प्रकार की अर्थ प्रकृति बताई हैं– (1) बीज, (2) बिंदु, (३) पताका, (4) प्रकरी एवं (5) कार्य। इसी प्रकार उन्होंने नाटक की पाँच अवस्थाओं एवं पाँच अवसरों के बारे में विस्तार से विवरण दिया है।

भरत मुनि ने जिन नाटकों का उल्लेख किया है, उनमे पहला नाटक है ‘सम्वकार अमृतमंथन’, ‘भास’ नामक नाटककार, भरत मुनि के समकालीन अथवा सौ वर्षों बाद में हुए होंगे। भास एक कवि थे, परन्तु उससे भी कहीं बढ़कर वह नाटककार थे। आगे चलकर प्रसिद्ध हुए कालिदास एवं बाणभट्ट ने भी भास के नाटकों की प्रशंसा की है।

|

| इस पुस्डातक को डाउनलोड करें |

भले ही भास का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ हो, परन्तु भास द्वारा लिखे गए नाटक समय के गर्त में समा गए थे। आगे चलकर सन १९१२ में त्रावनकोर संस्थान के एक मठ में, ताड़पत्रों पर मलयालम भाषा में लिखे गए भास के संस्कृत नाटक, टी. गणपति शास्त्री नामक शोधकर्ता को प्राप्त हुए। भास के इन नाटकों की संख्या कुल तेरह है।

हालाँकि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भास ने इससे कहीं अधिक नाटक लिखे होंगे। कृष्णाजी लक्ष्मण सोमण द्वारा भास के यह नाटक १९३१ में पहली बार मराठी भाषा में लाए गए। वर्तमान में रंगमंच पर खेला जाने वाला ‘प्रिया बावरी’ नामक मराठी नाटक महाकवि भास रचित ‘मध्यमाव्यायोग’ (DOWNLOAD) नामक संस्कृत नाटक पर आधारित है।

संक्षेप में कहा जाए, तो भारत में नाट्यकला की अत्यंत पुरातन, प्राचीन एवं वैभवशाली परंपरा है। अब ऐसे तथ्य भी सामने आने लगे हैं कि संभवतः विश्व का पहला नाटक किसी भारतीय भाषा में ही लिखा गया होगा परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी नाट्य व्यवसाय में काम करने वाले कथित बुद्धिजीवी और नाटककार लोग, ग्रीक, इटैलियन, फ्रेंच और अंग्रेजी नाटकों के सन्दर्भ हमारे मुँह पर मारते हैं। आज भी सार्त्र, शेक्सपियर, शौ, इब्सन, चेखव इन्हीं लोगों को नाट्यकला का आदर्श माना जाता है। माना कि ये सभी लोग उच्च कोटि के नाटककार हैं, परन्तु भारतीय संस्कृति एवं नाट्यकला की कालातीत प्रतिभाओं, जैसे भरत मुनि, भास, कालिदास, बाणभट्ट इत्यादि की उपेक्षा क्यों की जाती है..?

नाट्यकला की तेजोमय विरासत हम भारतीयों की प्राचीन संस्कृति में मौजूद है, यदि इतनी भी जानकारी हमें हो जाए, तो यही बहुत है...!

प्रशांत पोळ

|पिछला भाग| |मुख्य सूची| |अगला भाग|